O inglês Ian McEwan é um dos mais festejados escritores contemporâneos. Concorreu quatro vezes ao Booker Prize, principal prêmio literário do Reino Unido, e ganhou por “Amsterdam”, em 1998. Seu romance “Reparação”, de 2002, foi altamente elogiado pela crítica e recebeu, recentemente, uma versão para o cinema, em “Desejo e Reparação” (para variar, a tradução estragou o título ao colocar um ‘desejo’ nada-a-ver ali no meio), filme indicado a sete Oscars.

Em 2007, McEwan lançou “Na Praia” (Companhia das Letras, 128 p.), presente em todas as listas de melhores livros de ficção do ano. Eu ainda não o havia lido, por causa de outros textos que estavam na fila. Mas afinal o fiz. A frase inicial dá uma boa idéia do tom da novela e da história que está por vir: “Eram jovens, educados e ambos virgens nessa noite, sua noite de núpcias, e viviam num tempo em que conversar sobre as dificuldades sexuais era completamente impossível. Mas nunca é fácil.” O ano é 1962, e os jovens são Edward e Florence, formados, com carreiras profissionais promissoras e, hum, recém-casados. Eles se sentem bem quando juntos, compartilham as mesmas posições políticas e têm interesses em comum. O amor que sentem um pelo outro é suficiente para que se casem. Vão à praia de Chesil passar a lua-de-mel. Na noite de núpcias, porém, tudo dá errado. O sexo não acontece, por total falta de jeito, e os noivos acabam travando uma discussão repleta de acusações e ressentimento.

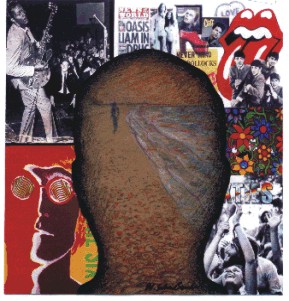

Talvez seja a análise mais óbvia, mas é impossível não fazê-la: “Na Praia” é o retrato de uma época. Uma época em que falar sobre sexo, e até praticá-lo, era algo carregado de vergonha e de culpa. Um tempo em que ser franco na exposição de inseguranças e fraquezas era bastante complicado. E ainda, nas palavras do próprio McEwan, um tempo em que “ser jovem era um estorvo social, um sinal de irrelevância, uma condição ligeiramente embaraçosa para a qual o casamento era o começo da cura” (para Edward e Florence, no entanto, o matrimônio não se apresenta como a cura, mas, justamente, como a explosão do problema). É impressionante pensar que esses padrões de comportamento seriam abalados no final daquela década, com a revolução sexual e de costumes que tornaria os anos 1960 os mais efervescentes do século 20.

McEwan escreve detalhadamente sobre sexo com delicadeza, sem cair na vulgaridade, o que é bastante difícil. E é competente na exploração do mundo interior de seus personagens. À narração da noite de núpcias do casal, entremeia flashbacks que explicam as angústias de Edward e Florence. Eles são jovens cheios de dúvidas, que vão tentar uma vida a dois carregando o peso de suas histórias pessoais e da moral repressiva da época em que vivem.

Se é verdade a afirmação de alguns críticos de que McEwan poderia ter feito mais com a história e com os personagens que tinha em mãos, também é verdade que o livro é arrebatador na parte final, com a discussão dos noivos na beira da praia, depois da desastrada tentativa de consumar o casamento. As últimas páginas, em que o autor apresenta os rumos que Edward e Florence tomam depois do fracasso da relação e o jeito com que lembram um do outro, valem por todo o livro. “Na Praia” vale também pela perspicácia de McEwan, que nos brinda com frases como: “Passava os dias numa disposição de sala de espera, impaciente pelo início de sua vida”; ou “Seu ouvido musical era tão reduzido, que ela era incapaz de reconhecer uma única melodia, mesmo se fosse o hino nacional, que só conseguia distinguir do Feliz Aniversário pelo contexto”; e ainda “(...) a camisa de Edward em parte encobria em parte revelava sua ereção, como um lençol sobre um monumento público” e “Não é fácil perseguir verdades tão duras descalço e de cuecas”.

Ian McEwan completa 60 anos em junho. Ao lado do americano Philip Roth, forma a dupla dos maiores autores de língua inglesa da atualidade. Lançamento de livro dele é sempre um acontecimento literário. E isso é muito bom – afinal, quais são os escritores que, hoje em dia, ainda fazem de suas obras verdadeiros acontecimentos? Volte sempre, McEwan.

Nunca mais Bergman

Nove meses depois, ainda não me conformei com a morte de Ingmar Bergman. Triste. Lamentável. Seu cinema de sondagem psicológica não deixou herdeiros. Bergman criou cenas impressionantes, como a do jogo de xadrez entre o cavaleiro e a Morte, em “O Sétimo Selo” (1956), e a dos maus-tratos do padrasto cruel para com os personagens-título de “Fanny e Alexander” (1982), dois memoráveis filmes seus. Igualmente marcante é a fotografia de “Gritos e Sussurros” (1973), em que há predomínio da cor vermelha, simbolizando o sangue, a tragédia.

Dias atrás, revi “Persona”, filme em preto-e-branco que o diretor sueco lançou em 1966. As atrizes são duas de suas preferidas: Liv Ullmann, em seu primeiro trabalho com Bergman, e Bibi Andersson. Liv, como sempre, está excelente, interpretando uma atriz de teatro que subitamente deixa de falar. Bibi é a enfermeira que lhe faz companhia numa casa de praia, aonde elas vão para descansar e desenvolver a terapia. Enquanto tenta fazer a atriz voltar a falar, a enfermeira conta seus dramas pessoais para ela e, nisso, revira sentimentos guardados a sete chaves. No filme, o uso de closes é intenso. Trata-se de uma característica do cinema de Bergman, que gostava de explorar a expressividade dos atores. E eles faziam a sua parte: Liv, por exemplo, dá aula de expressão facial e corporal em “Persona”. Sua personagem só fala três vezes. Nos outros momentos, chora, sorri, assusta-se, comove-se, choca-se. E a câmera de Bergman faz amor com ela. Dois grandes artistas em simbiose. Um deles não existe mais. Que pena.

Lucas Colombo

Lucas Colombo

Jornalista, professor, colaborador de revistas e cadernos de cultura, editor do Mínimo Múltiplo, organizador do livro "Os Melhores Textos do Mínimo Múltiplo" (Bartlebee, 2014).