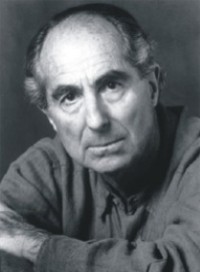

Quando me perguntam quais considero os maiores escritores contemporâneos, respondo: Philip Roth, Ian McEwan e Mario Vargas Llosa. Se a pergunta, no entanto, é qual considero “o” maior, o de obra mais forte, nem hesito: é Roth. A grande literatura do americano de origem judaica me prende desde que, há anos, li “Complexo de Portnoy”, seu polêmico livro de 1969 que Paulo Francis julgava o maior romance cômico já escrito. Impressionei-me com aquela mistura intensa de humor e amargura, com a maneira impiedosa e sarcástica com que o personagem-narrador, o jovem judeu Alexander Portnoy, relata ao psicanalista fatos de sua vida atormentada pela imagem da mãe superprotetora, que o tornava incapaz de manter um relacionamento com alguma mulher. Daí para outros títulos do autor, foi um pulo. E uma igual admiração.

Embora já tenha dito que começar um novo livro é “puro inferno”, Roth é prolífico: com “Nêmesis”, publicado no ano passado e com tradução recém-lançada no Brasil, são ao todo 31 títulos. Nos anos 1970 e 1980, depois de “Complexo de Portnoy”, seu terceiro trabalho, conquistou elogios com “O professor de desejo” e “Lição de anatomia” e, nos anos 1990, com as obras-primas “Operação Shylock” e “O teatro de Sabbath”, além da chamada “trilogia americana”, de acentuada carga política, composta por “Pastoral americana”, “Casei com um comunista” e “A marca humana”. Desde “O Complô contra a América”, de 2004, tem lançado praticamente uma obra por ano. Antes desse, chamou atenção com “O animal agonizante”, e após, “Homem comum” e “Indignação”. Foi às páginas desses três que recentemente voltei, depois de ver no teatro a adaptação feita por Luciano Alabarse para “O animal agonizante” (honesta, porém enfraquecida pela interpretação caricatural de Luiz Paulo Vasconcellos), já levado ao cinema por Isabel Coixet, em “Elegy” (“Fatal”, no Brasil. Socorro...), de 2008. São pequenos – cento e poucas páginas – grandes livros, cujas cenas, atmosferas e personagens ficam em nossas cabeças por muito tempo após a leitura.

As três histórias trabalham o tema da doença e da morte, tornado preponderante na obra rothiana recente depois que o autor de 77 anos, segundo ele próprio declarou, percebeu-se olhando “para dentro de tantos túmulos” de familiares e amigos, nos últimos tempos. “O animal agonizante” retoma o personagem David Kepesh, de “O professor de desejo”, sessentão sedutor, avesso a casamento, crítico cultural e professor universitário que se vê obcecado pela jovem Consuela, bela aluna que seria apenas mais uma a levar para a cama se, mais altiva do que suas parceiras anteriores, não o desestabilizasse e o fizesse se dar conta de sua velhice e falibilidade. “Homem comum” abre com a cena do enterro do protagonista, para depois relatar sua vida, com atenção especial às várias ocasiões em que o personagem, anônimo, se deparou com a finitude – logo ele, aterrorizado pela ideia de morrer. Expediente semelhante é usado em “Indignação”, mas em primeira pessoa: à maneira do Brás Cubas machadiano, que Roth conhece e admitiu ter sido referência para o romance, o personagem-narrador conta eventos passados, sob efeito de morfina, no hospital – Marcus, contudo, é um jovem, com 19 anos e gravemente ferido na Guerra da Coreia, para a qual, naquele 1952, foi mandado após ser expulso da universidade, onde passou pelas experiências mais avassaladoras de sua curta existência. Obcecado, aterrorizado, avassalador... os adjetivos que uso aqui se justificam: têm muito a ver com a ficção de Roth.

Vem do jornalista e crítico Daniel Piza a melhor definição que ouvi até hoje para os narradores rothianos: “têm mistura de mordacidade machista com perplexidade existencial”. Sim, para revolta das feministas, Roth faz seus personagens masculinos, como os mulherengos David e “homem comum” (e, antes deles, Portnoy), gabarem-se dos atributos das amantes (“O animal agonizante”: “Ela sabe virar a bunda direitinho (...). Da maneira primordial. Exibindo-se. E a exibição é perfeita.”) e não se importarem em descartá-las, sem cerimônia, em favor de novas conquistas. E, também, sim: por outro lado, esses personagens, e aqui Marcus se inclui, parecem estar o tempo todo a ponto de desabar numa cadeira e, com o olhar perdido, balbuciar: “não é possível que a vida seja assim, não creio que isso esteja acontecendo...”, atônitos que ficam com o rumo das coisas, com a inexorabilidade dos fatos (“Indignação”: “Ela, aquela moça linda, levada numa ambulância? (...) A mais talentosa garota da universidade sai numa ambulância por causa de um colapso nervoso enquanto todos os outros alunos estão se avaliando à luz dos ensinamentos bíblicos e se sentindo ótimos!”. “O animal agonizante”: “Uma coisa tão poderosa terminar assim, sem mais nem menos – isso para mim é inacreditável. O modo abrupto como tudo termina...”). No que se conectam a certo espírito da sociedade americana – e do mundo – deste início de século 21, marcado por tragédias várias, os homens de Roth igualmente vivem, cada um a seu modo, com medo. David tem medo de perder a liberdade; Marcus, de ir à guerra; e o “homem comum”, de morrer. Vão adiante, mas logo se deparam com situações e pessoas que os fazem tomar consciência de suas limitações. São vaidosos e assertivos de um lado, apavorados e claudicantes de outro. Tal ambivalência os torna complexos, humanos, personagens marcantes como só os ficcionistas de primeira sabem criar.

Roth, ficcionista de primeira, também sabe a importância de perturbar o leitor revelando aspectos indigestos da natureza humana e da sociedade em que se insere (mas o faz sempre com pitadas de humor sutil, reforce-se). A vingança do primeiro roommate de Marcus, em “Indignação”, expõe o grau de baixeza que uma pessoa pode atingir, e a crítica às convenções e ao puritanismo americanos, característica de toda a obra de Roth igualmente presente nesses três romances, denuncia deficiências da cultura de seu país. Outros temas recorrentes no escritor da mesma forma assinalam “O animal agonizante”, “Homem comum” e “Indignação”, como relações difíceis entre filhos e pais e as artimanhas do desejo, além do judaísmo. A religião, no entanto, está lá para ser ironizada, questionada. Os personagens são fortemente céticos: Marcus cita trechos inteiros de “Por que não sou cristão”, de Bertrand Russell, numa sensacional discussão com um diretor da faculdade, e o “homem comum” pensa que todas as religiões são “bobagens sem sentido, uma criancice”. Esse ceticismo encontra veículo ideal na prosa direta, seca e concisa de Roth.

“O animal agonizante”, “Homem comum” e “Indignação” mostram ainda a competência do autor na criação de tramas, mesmo, de narrativas em que nada é por acaso, fatos e nomes são citados en passant num momento e retomados profundamente adiante, tudo se encaixa. Roth é excelente também por isso: por suas descrições e narrações estarem unidas de maneira tão orgânica às observações argutas (“Homem comum”: “Ao cair sobre a tampa de madeira do caixão, a terra provocou aquele ruído que é recebido por ouvidos humanos como nenhum outro.”) e às reflexões (idem: “A dor faz você ter medo de si próprio.”), que se tornam indissociáveis. Nesses três livros, isto é notável. Quem dera a literatura brasileira, em duas décadas, produzisse três romances como esses que Roth produziu em uma...

Escrevendo muito, e bem, há 50 anos, Roth já ganhou vários prêmios literários. O mais recente é o inglês Man Booker International, pelo conjunto da obra, concedido em maio. É sempre lembrado para o Nobel, e nunca o leva. Os atuais (e politicamente corretos) membros do comitê sueco já afirmaram considerar a literatura americana “insular”, preferindo premiar ficcionistas medianos como a alemã Herta Müller (2009) e o francês J. M. Le Clézio (2008) – Vargas Llosa, no ano passado, foi exceção. É realmente um equívoco: os grandes romancistas, como Roth, sabem ser universais ao ambientar suas histórias todas num mesmo lugar. Os dramas dos judeus americanos de classe média retratados por ele poderiam ser de qualquer pessoa. Ao entrevistá-lo na fazenda onde ele mora, em Connecticut, a jornalista Lúcia Guimarães comentou sobre as decisões do Nobel, e a injustiça parece não incomodá-lo: “Olhe essa natureza em volta. Eu ainda preciso de um Nobel?” – rebateu Philip Roth, o maior escritor da atualidade. E, com Nobel ou sem, já um dos maiores dos últimos tempos.

* Texto originalmente publicado na revista Continente Multicultural de setembro de 2011.

Lucas Colombo

Lucas Colombo

Jornalista, professor, colaborador de revistas e cadernos de cultura, editor do Mínimo Múltiplo, organizador do livro "Os Melhores Textos do Mínimo Múltiplo" (Bartlebee, 2014).